■本报记者 缪志聪 陈瑞昌 赖红英 周红松 通讯员 王卓

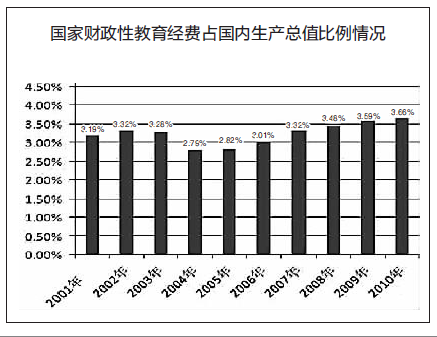

3月5日,温家宝总理在作政府工作报告时明确指出,“中央财政已按全国财政性教育经费支出占国内生产总值的4%编制预算,地方财政也要相应安排,确保实现这一目标”。

言简意赅的几句话至少传达了两层信息:一方面,温家宝代表中央政府表达了对实现4%目标的明确态度和坚定信心;另一方面,这对地方政府加大教育投入提出了非常明确的要求。因而,一个非常艰巨的挑战摆在地方政府面前——怎样承担起本级政府责任,根据当地发展实际,在财政投入上作出相应安排,以兑现政府2012年实现4%的承诺。

生均公用经费是对促进教育公平有重要意义的指标。江苏——

地方立法保障生均公用经费

孟谨的心里一直有本账,作为苏州幼儿高等师范学校附属花朵幼儿园的园长,深知“当这个家不容易”。孟谨告诉记者:“之前日子都过得紧巴巴的,但自从去年秋季学期苏州开始给公办幼儿园发放生均公用经费之后,情况已经有明显改善。”她给记者算了一笔账,苏州的学前教育生均公用经费标准是每生每年200元,按花朵幼儿园500名学生的规模,这样每年都比原来实打实多了10多万元。

今年3月1日,《江苏省学前教育条例》正式实施,其中明确规定政府对学前教育经费的保障负有责任。从全国来说,地方立法来保障学前教育经费投入的做法还不多见。据了解,在江苏部分市、县(区)安排学前教育生均公用经费之前,幼儿园一般被定性为自收自支的事业性单位,大多靠项目申请经费,日子并不好过。如今,这一状况有望随着该条例的实施实现根本上转变。

江苏省教育厅厅长沈健解读说,该条例从法律高度建立了完善学前教育经费保障的机制,一是建立各级财政经费分担机制,由县、乡两级政府共同分担学前教育财政经费,省、市政府则通过专项资金、奖励补助等方式,支持各地发展学前教育;二是建立学前教育经费保障标准,县级以上地方人民政府财政部门应当会同教育行政部门,根据本地区实际情况,制定幼儿园人均经费标准、公办幼儿园人均财政拨款标准、公办幼儿园人均公用经费财政拨款标准;三是建立学前教育扶困助学体系,残疾儿童免费接受学前教育,所需经费由当地县级人民政府保障。

该条例出台后,江苏学前教育的投入正迎来前所未有的“春天”。据悉,省财政今年下达奖补资金将达到3.8亿元。

在江苏,不仅是学前教育,其他各类教育生均公用经费投入机制的建立一直被当作财务工作的重中之重。江苏省政府日前出台的《关于进一步加大财政教育投入的实施意见》就明确:要根据生均培养成本等发展需求因素及物价变动情况,逐步提高义务教育学校生均公用经费拨款标准;高中阶段教育生均拨款标准要不断健全,并建立稳定增长机制。在高等教育阶段,在进一步提高省属高校生均财政拨款基本标准之余,省里还应“建立市、县属高校财政投入水平考核奖补机制,对生均预算内教育事业费达到规定要求的给予适当奖补,对达不到规定要求的酌情减少其招生计划”。

为什么江苏对生均预算内公用经费拨款标准如此重视,不断出台相关规定甚至专门立法来建立稳定增长机制呢?

江苏省教育厅财政处处长王鲁沛解释说,所谓生均预算内公用经费是指政府按照学生数拨付的学校日常运转经费,学校的日常费用都在里面。生均公用经费是衡量教育投入增长的重要指标,与教育发展水平息息相关。不同地区学校的生均预算内公用经费会有差异,“比如,北方的学校冬天有取暖费,而江苏随着教育信息化程度的提高,电费也相应增长,这些都在公用经费里。学校日常运转经费的提升是最能反映教育质量提高的指标之一”。

据了解,在日渐完善的机制保障下,去年江苏的义务教育生均公用经费基准定额实现了较快增长,达到了每生每年小学550元、初中750元。“江苏义务教育阶段的学生数超过620万,而生均公用经费是严格按照学生数来算的,这一标准的提高意味着财政投入的巨大增长。”王鲁沛告诉记者。

提高财政教育经费支出比例,如何落实?广东——

明确各级政府投入责任

一项统计显示,2000年以来,广东地方教育经费总投入、财政性教育经费、预算内教育经费一直排在全国前列,占全国8%以上,年均增长超过15%,与GDP(国内生产总值)增幅基本同步。

这项统计的背后,是广东明确各级政府教育投入责任,切实提高财政教育经费支出比例的结果。

广东省委、省政府一直坚持把教育摆在优先发展的战略地位,无论在经济社会发展规划、公共资源配置还是在财政投入上,都对教育给予优先安排和保障。“优先发展教育是推动广东科学发展的根本大计,在教育上花再多钱都值得,对教育投入不能只算眼前账,而是要算大账、活账、长远账。”中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋强调,党政“一把手”要做好教育工作的“后勤部长”。

在省委、省政府的带动和督促下,全省各级党委、政府采取措施增加教育投入,确保了“三个优先”(教育优先安排、教育发展优先保障、教师待遇优先落实)落到实处。

《广东省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出,要不断提升教育经费的保障能力和水平,合理划定省、市、县(市、区)预算内教育经费占财政总支出的比例并逐年提高,到2020年广东各级财政教育拨款占财政总支出比例达到25%以上。

如何落实这一目标?钱从哪里来?广东明确要求,各级财政从2010年起都要逐年提高财政一般预算支出中教育拨款比例一个百分点,力争到2012年达到22%以上,到2015年达到24%左右。根据这个目标要求,广东在对全省的财政性教育拨款的总量、占比及省市县各自的总量和占比进行测算的基础上逐级分解落实任务。

这个“财政性教育经费占财政总支出25%”意味着什么?广东省教育厅厅长罗伟其这样解释:“广东省提出财政性教育经费支出占财政总支出25%以上,不用财政性教育经费支出占GDP4%的指标,是根据广东经济社会发展的实际情况审慎作出的决定,这意味着今后广东各级财政收入的1/4都要用来办教育,而且是总支出,不是一般支出。这是对教育经费投入比较合理、科学的表述,也是一种实事求是的创新。”

据统计,2007年,广东地方教育经费总投入首次突破1000亿元,2009年达1284亿元,高于全国平均水平5.16个百分点,位居全国第二位;2010年,广东地方教育经费总投入进一步增至1533亿元,预算内教育拨款增长14.66%。据初步统计,2011年广东地方教育经费总投入增至1885亿元,预算内教育拨款增长25.23%。

加大教育投入的同时,更要精打细算,关注效益。河北——

改革财务管理体制 提高资金使用效率

“这都是近期学校食堂购买食材和添置设备的票据,整理了一下今天来报账。”河北经贸大学饮食公司经理邢占喜近日拿着一沓单据来到学校财务核算中心。

自2007年,该校根据河北省教育厅统一部署成立财务核算中心以来,校内各部门的财务收支均纳入财务核算中心“集中管理,统一开户,分账核算”。

近年来,河北不断健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制,各级政府采取优化财政支出结构、统筹各项收入、拓宽经费来源渠道等举措,实现了教育经费投入各项指标连年稳步提高。“今年我省农村中小学校公用经费小学每生每年已达到555元,初中每生每年755元;本科高校生均经费达到1.2万元。”河北省教育厅财务处处长王红卫介绍说。

随着全省教育经费实现稳步增长,各地、各校教育财务管理分散式运行,多头开户、资金分散的弊端日益凸显,一定程度上也导致乱收乱支行为屡禁不止。如何解决这一问题?如何实现教育资金的有效管理和使用?

针对这些问题,河北对教育财务管理体制进行了大力改革:在基础教育方面,建立县级教育财务集中支付分中心,撤销乡、校两级财务机构和银行账户,在学校资金所有权与使用权不变的前提下,由县级教育行政部门设立教育财务集中支付分中心,实行“集中管理,统一开户,分账核算”。在高等教育方面,在高校建立“财务核算服务中心”,将校内不具有独立法人资格的职能部门或单位的财务工作,由核算中心代管,推行“集中管理,分级核算”。

这样的改革举措究竟能取得怎样的成效?

“学校所有经济活动统一纳入核算中心统筹,强化了监管,提高了资金使用效益,为学校集中财力办大事打下了基础。”在河北经贸大学,该校财务处副处长刘同喜粗略算了一笔账:在核算中心成立前的2006年,学校饮食公司、商贸公司、后勤集团等单位均各自建账,这些部门和单位在学校大财务外的“资金沉淀”计有600多万元。“计算动态数还会更多,其他学校大致在1000万元左右。”他认为,实行核算中心统管财务收支,学校资金预算安排目的性更强,在学校某些建设项目上可以利用这些资金,而不必再向银行贷款,有效降低了学校的债务负担。目前,高校债务已成为一个全国性问题,债务负担有的已经影响到部分高校的正常运转。据河北有关方面统计,截至2009年年底,河北省属公办高校银行贷款本金余额共计78.4亿元。“合理利用这些资金降低学校负债率,是高校成立财务核算服务中心的优势所在”。

在基础教育方面,撤销乡、校两级财务机构和银行账户,建立县级教育财务集中支付分中心,实行“校财局管”,同样取得良好收效。在实行这一改革措施之前,河北各地不少公办学校存在多头开户的问题,财务管理分散致使部分学校乱收乱支行为难以有效控制。实行“校财局管”,成为解决这些问题的有力措施与重要推手。据一项数据显示,2008年到2011年,河北检查出的教育违规收费数量有较大下降,4年累计检查出的违规收费总额与2007年一个年度持平。

据了解,目前,河北各县(市、区)基本都设立了教育财务集中支付分中心,已有28所省属高校建立“财务核算服务中心”。

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001