国务院决定在教育部直属师范大学实行师范生免费教育。采取这一重大举措,就是要进一步形成尊师重教的浓厚氛围,让教育成为全社会最受尊重的事业;就是要培养大批优秀的教师;就是要提倡教育家办学,鼓励更多的优秀青年终身做教育工作者。为进一步发挥我校教育学科和师范教育的优势,深化我校师范教育教学改革,构建特色鲜明的师范教育人才培养模式,根据教育部、财政部、中央编办、人事部《教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法(试行)》(国办发〔2007〕34号)精神,特提出制定2007级师范专业本科培养方案的指导意见。

一、指导思想

遵循党和国家的教育方针,体现教育的三个面向,牢固树立素质教育的理念,围绕培养造就优秀教师和教育家的目标,大力推进师范教育改革,特别要根据基础教育发展和课程改革的要求,精心制订教育培养方案,在全面推进学分制改革的总体思想指导下,按照通识教育基础上的宽口径专业培养的基本要求,重新审视师范专业人才培养目标、进一步优化师范教育课程体系和教学资源、创新教学组织形式、改革教学内容与方法,积极探索综合化与个性化相结合的人才培养模式,努力培养“人格健全、素养深厚、基础扎实、理念先进、技能突出”的基础教育优秀师资,进一步彰显“注重人格塑造、突出综合培养、强化实践训练、服务基础教育”的师范教育人才培养特色。

二、基本原则与要求

1.坚持学科专业教育与教师专业教育的有机整合,促进学生全面发展,强化教师的专业化训练,着力提高学生的学习能力、执教能力和教育教学研究能力。

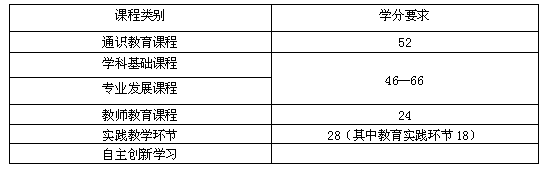

2.树立以学生发展为中心的教育理念,强化因材施教,实施学分制管理和分级、分类教学。进一步调整和优化课程结构,构建通识教育课程、学科基础课程、专业发展课程、教师教育课程、实践教学环节、自主创新学习六类课程组成的课程体系,并在培养方案中注意毕业后在职学习教育硕士专业学位研究生课程的衔接工作。

3.全面更新和优化教学内容,充分反映和体现基础教育和课程改革的要求,反映和体现各学科最新的发展趋势和教学改革成果;实施课程的多样化、精品化与专题化改革,实现学科内容的交叉与融合,教学内容的整合与优化;加强教学方式方法改革,突出研究性课堂教学、创新性自主学习两个重点,大力推进研究性教学,加强现代教育技术的应用。

4.进一步强化实践教学环节,建立四年一贯的师范教育实践教学制度,构建由微格教学、教学观摩、教学见习、教育教学实习组成的师范教育实践教学体系,实施到中小学为期半年的教育教学实习制度。

5.加强自主创新学习指导。大力推进师范生教学基本功提升计划,并将学生自主创新学习获得的创新实践学分纳入培养方案。

6.利用学校综合性大学的优势,加强与农林教育的有机结合,积极探索免费师范生培养和社会主义新农村建设人才培养的有机结合,逐步形成学校独特的服务新农村建设的师范生免费培养教育特色。

三、课程设置及学分要求

1.通识教育课程(必修40学分+选修12学分)

按照素质教育的理念设置学校的通识教育课程,作为全校课程结构中的基础部分。目的在于通过本类课程的学习,使学生获得学习的方法和能力,养成基本的人文、科学和艺术素养,训练科学的思维方式方法,培养学生的伦理道德和价值判断能力、人际沟通与表达能力。

通识教育课程分为政治与德育类、艺术与美育类、体育与健康类、人文与社会类、科学与技术类、技能与工具类(包括大学外语、大学计算机基础、文献检索等)和农林教育类,其中马克思主义基本原理、毛泽东思想邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、大学外语、体育、大学计算机基础、大学语文、文献检索为所有专业必修课。其余课程为选修课程,自然科学类专业限定选修人文与社会类、艺术与美育类课程4个学分,人文社会科学类专业限定选修科学与技术类课程4个学分,所有专业限定选修农林教育类课程4个学分。各专业可根据专业特点确定各类课程和选修课学分,但一定要为学生的自主选择留下空间。

通识教育课程中外语、大学计算机基础实行分级教学,应用文写作、体育和文献检索实行分类教学。

通识教育必修课程设置一览表

2.学科基础课程

转变以过窄的专业为中心的培养模式,实施通识教育基础上的宽口径专业教育。为适应大类招生的需要,同时培养学生宽厚的综合素质基础,按照学科大类设置学科基础课程,加强对学生学科基础的训练。考虑学科的知识体系、学生选课和选专业以及排课的需要,原则上学科大类所涵盖的各专业的学科基础课程应该相同。

艺术类、体育类、外语类等一些比较特殊的专业设置学科基础课程请学院根据专业特点和学院实际自行确定。

学科基础课程中的高等数学、大学物理、大学化学、大学生物等课程实行分类分级教学。原则上每门课程最多分为I、II、III三个级别进行教学。

3.专业发展课程

根据精炼、精简、严谨、创新的原则,按照教育部有关要求并结合我校专业实际设置专业核心课程(必修)和专业方向课程(选修)。该类课程设置必须反映本专业特点和培养目标。重点加强专业核心课程的设置与建设,灵活设置专业方向课程。

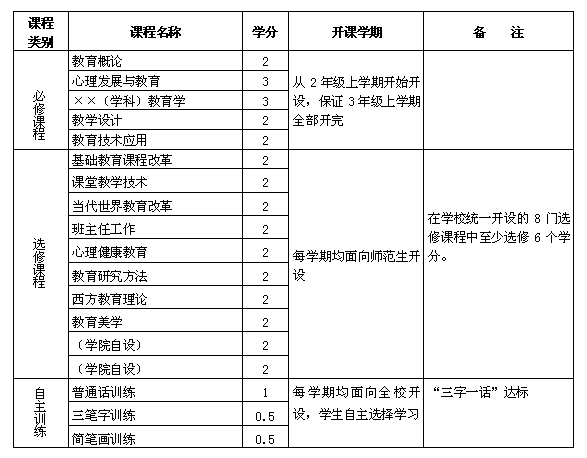

4.教师教育课程(24学分)

建立由必修课程(12学分)、选修课程(10学分)、自主训练(2学分)和教育实践(纳入实践教学环节)四大模块构成的教师教育课程体系。在满足学生自主学习和个性化发展需求的同时,强化师范生的教师专业化训练,使师范生在毕业后能够迅速适应教师的职业需要和专业化发展需要。

教师教育课程设置一览表

5.实践教学环节(28学分)

目的在于培养学生对所学知识的应用能力、实践创新能力、社会实践能力。其中教育实践环节有教学观摩、教学见习、课堂教学能力训练、教育教学实习,共计18学分。此外还包括学年论文、毕业论文、社会实践等。

实践教学环节设置

|

课程名称 |

学分 |

开课学期 |

|

××(学科)教学观摩与见习 |

1 |

第1--4学期安排 |

|

××(学科)课堂教学能力训练 |

1 |

第5或6学期安排18学时 |

|

××(学科)教育教学实习 |

16 |

第6或7学期 |

|

××(学科)学年论文 |

1 |

|

|

××(学科)劳动与社会实践 |

1 |

|

|

××(学科)毕业论文 |

8 |

第7-8学期 |

6.自主创新学习

自主创新学习是学生在教师指导下个性化发展的重要途径。学校鼓励学生在教师指导下进行自主创新学习,设立创新实践学分。

四、教学安排、学分计算与替代

1.教学安排

一门课程最低学时要求为18学时(含考核时间,下同),所有课程按9的倍数安排教学课时。

凡3个及其以下学分的课程可以在学期的某一时段(前9周或后9周)安排教学。

周学时安排一般控制在24学时之内,最多不超过28学时。

2.学分计算

学分按0.5或0.5的倍数计算,修满9课时并考核合格者可获得0.5学分。

不同专业根据培养目标和学科特点设定毕业学分,最低不得低于150学分,最高不超过170学分。

集中安排的实践性活动,如教学见习、教育实习、艺术实践等,一般一周计1学分。

3.学分替代

修读主修专业之外的其它专业的专业课程学分,或参加辅修专业学习而未能结业,其已修读的学分可替代全校通识教育课程学分。

参加学校教务处认可的本科专业网络课程学习和修读互认学分学校开设的本科专业课程获得的学分,可替代相应课程学分。

创新实践学分中的科研学分和技能学分可以替代全校选修课程和部分专业选修课程学分。

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001