每天背送学生过河是周玉树的一门“必修课”和要做的“常规动作”。

三十多年来,他年复一年,日复一日地重复着这样枯燥而又艰辛的动作。

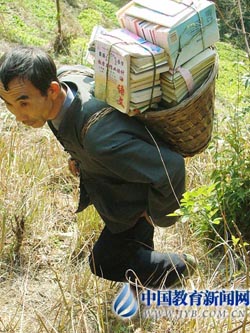

每逢开学,跋山涉水背教材、学习用品是周玉树三十多年绕不过的一道坎儿。

有人说,他在背教材进山的同时,也把文明和知识背进了大山里。

在湖南省保靖县海拔千余米的万云山山口,人们经常能见到一位身背背笼、躬背驼腰、着装朴素的土家汉子,他的背笼里背的不是包谷、谷子,而是满满一大背笼崭新的教科书。当地人说,那个汉子在这座山里,爬进爬出已经有大半辈子了。背教材、背学生是他一生的热爱和一辈子的“必修课”。背书的人叫周玉树,五十开外,是湖南省保靖县普戎镇牙吾村教学延伸点教师,湘西州“乡村优秀教师”。31年来,他凭着一副硬肩膀,背起了牙吾村两三代人的希望。

1976年,周玉树高中毕业。生产队长叫他当教师,他心动了。第二天,走进教室时他惊呆了:十多双如饥似渴的眼睛注视着他,黑板上写着“老师我要读书”,下面还有十多个孩子歪歪斜斜的签名。他一把抱住孩子们,双手久久没有松开。

为教好孩子,周玉树没少动脑筋。白天,他认真教书;晚上,他圈圈点点备课钻研教材。周末,便带上课本和笔记去十多公里外的乡学区及周边学校向有经验的教师请教。

1980年,他的堂哥周玉文因肺结核去世,其生前苦苦支撑了二十多年的“袖珍学校”―――下牙吾村小面临停办的危机。没等领导说话,他主动拿起了哥哥留在讲台上的那根光溜溜的教鞭,这一拿就是6个年头。6年里,周玉树上午教下牙吾孩子,下午教上牙吾娃崽,往来奔波。

1986年秋,学区实施学校布局结构调整,牙吾村两校合二为一。从此,周玉树每天还要义务接送下牙吾村十多个孩子上、下学。牙吾村住户分散,200来户人家分为上、下两个村屯,被一条没膝深的小河隔开,相距三四公里。一条杂草丛生的山路在乱石间沿河而走,从上村到下村一共要涉水过河13次。为了学生的安全,他像个“喊工”,每天早上满寨子窜,喊三遍学生,等学生到齐,便挽起裤管一个个背过河。21年来,他像渡船一样风里来雨里去,默默无闻地渡送着学生,从他背上走出大山的就有八十多人。

田间地头的生物成了周玉树教孩子的“活教材”。

虽然学生少,但少先队活动开展得有声有色。

新队员入队,周玉树总要亲自给这些学生佩戴红领巾。

提及周玉树,现在县教育局工作、腿脚行走不便的张发军一脸感激。当年为动员他上学,周老师费尽心机,头两趟登门家长还算热情,后来一趟不如一趟,甚至借口有事躲开,最后干脆把大门反锁上。周老师耐心地一次次上门做工作,一共去了8次。门开了,周老师一把抓住张发军往肩上一扛,这一扛就是两个年头。

过去山里贫穷,阻挡了孩子们求学的脚步,每学期总有十来个学生读不起书。周玉树每年除了要垫上几百元钱,还要在秋日里打桐籽、茶籽,背到乡场上去卖。1992年村里将唯一一口山塘送给学校养鱼,以增加学校收入。周玉树如获至宝,双休日总要背饲料,割青草悉心饲养,年末再一条条捞出背到山外卖。1994年冬,离除夕还有两天,天上下着大雪,周玉树想赶在大年三十前将鱼卖个好价钱,为学校多创些收入,冒着刺骨的冰水跳进山塘里捕鱼一干就是好几个钟头,等上岸时,脸变得铁青,嘴唇青紫,下肢已完全麻木,无力地躺在雪地上,乡亲们含着热泪,将他抬进家里。他叫爱人汪秀梅从屋梁上吊根绳子,把他的脚套上,反复上下运动。凭着惊人的毅力,瘫痪一个多月的他又奇迹般地站立起来。

2003年5月,周玉树酸痛十多年的腰部突然间疼痛难忍,躺在床上不能下地。孩子们采来野花,带上鸡蛋齐刷刷地站到他床前哭了:“周老师,您什么时候能来给我们上课。”他哽咽了“哪怕只剩最后一口气我也要爬到讲台上……”两星期后,周老师就在自己床头立起了一块黑板,斜着身子,吃力地开始讲课了。

如今,周玉树仍然每天早上迎着朝霞出,晚上披着余霞归,只是背明显有些驼了。步子也不如以前那么矫健,学生们却依旧簇拥着笑意盎然的他穿行在山路间,在牙吾河上抖出一串串银铃般的欢笑声……

摘自:《中国教育报》2007年3月21日

(责任编辑 傅佩佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001