近年来,各种形式的学雷锋活动在同济大学青年学子中蓬勃开展,各级组织紧密围绕新时期大学生成长的需求和个性特征,依托志愿服务、创新教育、校园文化等平台,积极弘扬雷锋的奉献精神、“螺丝钉”精神、助人为乐精神等社会主义道德,让雷锋精神如春风化雨般融化在青年学子的心灵和实际行动里。

学以致用,用专业知识服务人民

服务人民是雷锋一生追求的最高目标,也是雷锋精神代代相传的精神本质。服务人民不是一句大话空话,将自己所学努力发挥到实处,学以致用,用知识服务人民和城市发展成为同济学子共同的追求。学校各级组织积极搭建平台,整合资源,打造了以建筑、环境、航力等31个院系为基础、近百个志愿者社团为依托的全校性志愿服务品牌项目“济·城市人”,让同学们将服务人民的理想付诸实践,利用专业特长服务城市发展、助力城市文明。

老式住宅区停车位规划、关爱自闭症患儿行动、“环保家居医生”空气检测、拼车服务、“战胜危机”防震减灾教育等一个个着眼于城市发展不同领域的30余项志愿服务活动,不仅让同学们运用专业知识服务群众生活,更让青年学生在亲身实践中激发了专业的认同感,明确了责任与使命。在第二届“青年影响社会”上海市优秀公益项目评选活动中,同济大学“城市年轮”历史遗产保护项目就依托学院的专业特长,用青年人的活力和扎实的专业背景为社区的中小学生宣讲遗产保护的知识与方法,作为高校唯一入选项目荣获十大最具潜力公益项目奖。

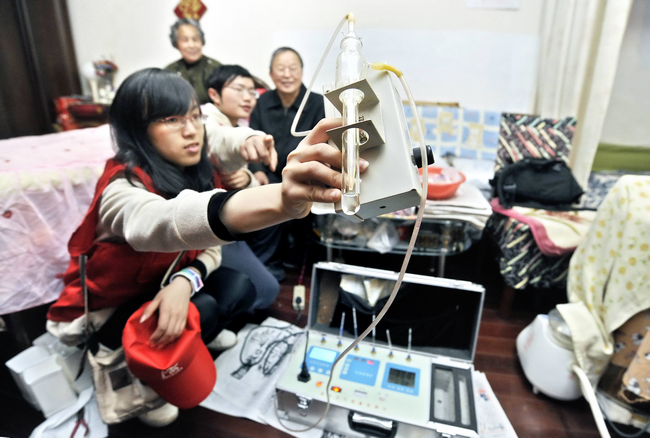

同济大学科学商店志愿者为居民家庭检测空气质量

同济大学学生志愿者用专业知识服务社会

西部建功,爱国奉献在山区

环境越是艰苦,往往越能磨练意志、砥砺品格。对于成长在相对优越环境里的当代大学生而言,发扬爱国奉献的雷锋精神,投身西部、扎根西部、奉献西部,是学校始终倡导的精神理念。多年来,在学校支持下,同学们以支教、助学、服务、就业等形式,将爱党爱国、艰苦奋斗的雷锋精神转化为服务奉献、自强不息的决心和勇气,积极投身西部地区的发展建设。

2009届学生覃广明,毕业后自愿参加大学生西部计划,赴云南楚雄彝族自治州双柏县爱尼山乡开展志愿服务,原本一年的服务期,硬是在他的主动要求下延长到三年,这个“外面来的大哥哥”不仅将知识带进了大山深处,更点燃了山区孩子们的希望与梦想。

曾经在求学过程中接受过资助的机械工程学院董亚宁,在学习之余创建了“千里草”公益学生组织,组织大学生开展西部支教活动,以实际行动反哺社会,自2009年4月以来累计为5000余名西部单亲、孤儿、留守儿童提供支教服务。

连续举办了16年的志愿接力项目“爱心助学”,更是在一代代同济学子的努力和坚持下,累计募集善款32万余元,资助了1500多名云南、四川、江西等贫困地区的优秀学生完成学业、延续梦想。服务奉献的雷锋精神,也像接力棒一样,在师兄师姐,师弟师妹手中紧紧相握、相传。

课外学术,“螺丝钉”精神的现实关照

多年来,学校坚持开展课外学术科技活动,号召青年学生将雷锋锐意进取的“螺丝钉”精神与严谨求实的同济精神紧密结合,克服浮躁思想,“干一行爱一行钻一行”,在参与创新活动的过程中锐意进取,自强不息。

在航模协会,造价不菲的模型飞机并没有成为同学们追求创新的“拦路虎”,大家不拘泥于资金和硬件的限制,利用课余时间,从寻找身边的模型材料开始,亲手设计、打磨飞机模型的零件,独立制作出一架又一架“同济牌”飞机,不仅锻炼了动手技能,更在全国的比赛中获奖。

为了在一年一度的国际“太阳能十项全能竞赛”中获得佳绩,来自建筑、机械、电信等多个学院的学生组成创新小组,克服基础弱、资源少、任务重的重重困难,主动思考,积极备赛,很多成员一干就是两年。功夫不负有心人,作为代表中国参赛的唯一团队,同济的作品在国际赛场上引起了广泛关注。在雷锋看来,真正的青春“只属于这些永远力争上游的人”。同学们的不懈努力,换来了独特的成长经历与创新的快乐。

雷锋精神的内在品格,无需仰望与寻找,就在众多优秀同济学子身上闪烁着动人的光芒。

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001